Après l’Uruguay et le Paraguay, bienvenue dans les pays n°3 et n°4 du club très fermé des « destinations (presque) jamais visitées en Amérique latine ».

Pour boucler notre trilogie sud-américaine de l’inexploré, on a décidé de poser nos sacs à dos en Guyane française pendant 10 jours, puis au Suriname pendant 8 jours. Deux des trois pays (avec la Guyane) qui forment cette mystérieuse région qu’on appelle les Guyanes.

Historiquement, ces deux coins de jungle ont suivi un scénario presque calqué. Colonisation au XVIIe siècle, l’un par les Français, l’autre par les Hollandais. Des plantations à gogo. Et pour faire tourner tout ça, une bonne vieille économie basée sur l’esclavage, avec des Africains arrachés à leur continent pour bosser sous 35 degrés à l’ombre.

Mais comme j’ai déjà pondu tout un pavé sur cette période noire qu’est l’esclavage dans un post brésilien (celui avec les églises baroques et les coups de tambour), je vous épargne le replay.

Le Suriname a pris son indépendance en 1975 porté par un courant nationaliste dans les années 60-70, tandis que la Guyane française est restée… française. Contrairement au Suriname, il n’y a jamais eu, en Guyane française, de mouvement indépendantiste de masse porté par des élites politiques locales ou soutenu par l’État français.

Du coup, en 2025, vous pouvez encore traverser l’Atlantique et être accueilli par un panneau « République française », payer en euros et parler français au milieu de l’Amerique Latine. La Guyane, c’est aujourd’hui le plus grand département français.

Un territoire tropical, à 7 000 kilomètres de Paris, qui partage la plus longue frontière terrestre de la France : 730 kilomètres avec le Brésil. Rien que ça.

Géographiquement, c’est (presque) aussi simple : plus de 90 % du territoire de ces deux pays est couvert de forêt tropicale – un record mondial ou presque. Et le reste ? Une poignée de villes et villages agglutinés le long de la côte. Plus on s’éloigne, plus la densité humaine chute… jusqu’à devenir quasi inexistante. Et puis de toute façon, il n’y a pas de route. Nada. Pour rejoindre l’intérieur : c’est pirogue ou petit avion, ambiance Into the Wild version équatoriale.

Notre odyssée commence à l’est… bien à l’est. À Cayenne, capitale tranquille (mais moite) de la Guyane française. 2-3 jours à traîner doucement : visite du zoo, farniente au bord de la piscine, un peu de shopping, ballade le long de la mer…

Et surtout, on attend notre invité de marque : Bouvy (aka parrain pour les enfants), qui arrive fraîchement d’Europe pour une semaine d’aventures bien tropicales. Évidemment, on lui a mijoté un petit programme sur-mesure. Pimenté. Transpirant. Inoubliable.

Mercredi, le Molokoi

Bouvy est à peine débarqué de l’avion qu’on entre directement dans le vif du sujet : on part à deux pour une nuit dans un carbet — sorte de petit abri en bois typiquement guyanais — avant un départ à 7 h du matin pour le plus long trek balisé de Guyane : le Molokoi.

20 kilomètres, 30 degrés à l’ombre, 95 % d’humidité, et des pluies torrentielles l’après-midi pour couronner le tout.

20 kilomètres de montées, descentes, glissades, et 805 mètres de dénivelé positif — le genre de balade qui te fait sentir tes jambes pendant deux jours.

La jungle est partout. Dense, verte, vivante. Les racines serpentent le sol, les rivières coupent le sentier, les moustiques nous accueillent en comité d’honneur. On a les pieds trempés en permanence, souvent dans la boue… et pourtant, un vrai sentiment d’immersion. Une nature brute, sans filtre. C’est épuisant, mais grisant.

Le soir, on est crevés mais fiers.

Enfin, j’arrive quand même à trouver l’énergie pour organiser un petit dîner surprise pour l’anniversaire de Suzanne. Joyeux anniversaire mon amour!

Vendredi, le centre spatial

Après une journée de transition, changement d’ambiance : cap sur Kourou, direction le Centre Spatial Guyanais. Enfin… “guyanais”, c’est vite dit. En réalité, on parle ici du port spatial de toute l’Europe. 100 % des satellites civils et militaires français – et européens – décollent d’ici grâce aux fusées Ariane et Vega. Tout ça depuis cette petite bande de forêt amazonienne, coincée entre mangroves, marécages et singes hurleurs.

Le site est immense : près de 700 km², soit plus grand que Paris. Tellement vaste qu’il abrite aussi une réserve naturelle, où cohabitent jaguars, caïmans et autres bestioles tropicales – littéralement à deux pas des rampes de lancement.

La visite vaut franchement le détour. Même pour les moins geeks d’entre nous. Même Nola a adoré, c’est dire. Et puis, voir une vraie zone de lancement, c’est quand même autre chose que de scroller dans l’appli NASA.

Spoiler alert : photos interdites… vous allez donc devoir nous croire sur parole.

La journée s’achève en douceur : un cocktail au coucher du soleil, les pieds dans le sable, face à l’océan Atlantique. Les enfants s’amusent dans la mer, un mélange d’eau et de boue typique des plages locales. Ils en profitent pour rejouer en français, après des mois à ne pas se faire comprendre par les Brésiliens et les hispanophones, et pour se faire de nouveaux amis. Peu à peu, les contrastes saisissants de la Guyane s’imprègnent en nous.

Samedi : excursion en catamaran aux îles du Salut, à 14 km au large de Kourou.

L’endroit est sublime : trois îlots luxuriants, bordés d’eaux turquoise et peuplés d’agoutis et de capucins curieux. Une vraie carte postale.

Mais derrière cette beauté se cache un pan sombre de l’histoire française : ces îles ont longtemps abrité l’un des bagnes les plus redoutés de la République.

C’est ici que le capitaine Dreyfus fut enfermé, quatre longues années durant, accusé à tort de trahison. Plus tard, Zola signera son célèbre J’accuse, secouant l’opinion publique et révélant l’absurdité de tout ce système.

Sur place, le contraste est saisissant : mer paradisiaque, palmiers dansants… et ruines carcérales silencieuses.

On oublierait presque que cet endroit fut un lieu de mort. Une grande partie des détenus y sont décédés – de maladie, de maltraitance ou, tout simplement… de désespoir.

On voit encore, face à l’océan, l’endroit exact d’où l’on jetait les cadavres à la mer, où ils finissaient comme pâté pour requins.

Ici, contrairement à la déportation pénale en Australie, la Guyane n’a jamais été pensée comme un nouveau départ. Ce n’était pas une colonie à construire, mais un cimetière à ciel ouvert. Un terminus pour ceux dont la République ne voulait plus.

Très peu de bagnards ont pu refaire leur vie ici. Ceux qui survivaient restaient souvent marginalisés, sans droits, sans avenir.

Pendant près d’un siècle, la Guyane fut littéralement le bagne de la France. Des camps pullulaient : à Cayenne, à Saint-Laurent, jusque dans la forêt. On y enfermait tout le monde : prisonniers politiques, récidivistes, criminels… et même des petits voleurs condamnés à perpétuité pour avoir volé du pain.

Au plus fort du système, on comptait près de 7 000 détenus pour une population libre d’à peine 25 000 habitants. Un quart de la population ! Un ratio hallucinant.

La Guyane était perçue depuis Paris comme un territoire vide, hostile, lointain – donc parfait pour y enterrer, vivants et indésirables.

Lundi – Saint-Laurent du Maroni

Dernière étape de notre aventure en Guyane.

On remonte le fleuve Maroni en pirogue, cette frontière liquide entre le Suriname et la France. La balade est belle : visite de villages uniquement accessible par pirogue, immersion dans la canopée, lumière dorée qui perce à travers les feuilles géantes…

L’après-midi, on profite de nos dernières heures ensemble. Piscine, soleil, rires avec Bouvy… la parenthèse guyanaise touche doucement à sa fin.

Mardi – Le départ mouvementé

Matteo se réveille avec 38,5° de fièvre et le pied en feu. Gonflé, rouge, chaud. Impossible pour lui de marcher.

Pas le temps de tergiverser : direction les urgences. À midi, on doit traverser la frontiere, et je veux absolument aller à l’hôpital côté français.

Croyez-moi, emmener son fils de 4 ans à l’hôpital n’est jamais une partie de plaisir… mais si on peut éviter de le faire au Suriname, c’est encore mieux. Pas que ce soit l’enfer, mais pour rester poli je dirais que c’est mieux du côté français.

Dans la salle d’attente, ambiance Guyane: j’entends cinq langues différentes autour de moi. Du français, du portugais, de l’espagnol, du taki-taki (la langue locale), et une sorte de néerlandais tropical. Un vrai Babel version équatoriale.

Quelques heures plus tard, diagnostic : infection locale due à un petit morceau de bois planté dans le pied de Matteo.

Rien de grave, mais il lui faut une cure d’antibiotiques.

On file à la pharmacie, on balance nos sacs dans le coffre, et à midi pile, on grimpe dans une pirogue pour traverser le fleuve Maroni. Mais avant cela, on embrasse Bouvy, qui reprend la route vers Cayenne avant de rentrer en Belgique. Dix minutes plus tard, nous voilà de l’autre côté. Welkom in Suriname !

Un passage de frontière où les langues officielles sont le français et le néerlandais… Pour un Belge, ça surprend : nos deux langues nationales l’une à côté de l’autre au cœur de l’Amazonie!

Ici, le néerlandais reste la langue de l’école, de l’administration, des panneaux.

Mais à la maison, on parle souvent tout autre chose : sranan tongo, javanais, hindi, anglais, chinois… Un joyeux capharnaüm linguistique.

Après 1h30 de bus, nous arrivons à Paramaribo, impatients de retrouver notre deuxième invitée de marque : Naomi (aka tante Bomi, pour les initiés). Apparemment, après être venu nous voir à Bali, elle n’a pas été découragée et a décidé de découvrir le Suriname avec nous.

Paramaribo ? Un petit goût de déception, pour être honnête. Oui, les jolies maisons coloniales en bois sont bien là, en nombre même. Mais beaucoup tombent en ruine, rongées par l’humidité et le temps. Quelques rues ont du charme, mais on en fait vite le tour. Classée à l’Unesco, la ville aurait bien besoin d’un coup de neuf — mais difficile de dire qui aurait les moyens (ou l’intérêt) de s’y atteler.

Car le Suriname est pauvre. Très pauvre. Indépendant depuis 1975, le pays affiche un PIB 3,5 fois inférieur à celui de la Guyane voisine. Et encore, ce chiffre est trompeur tant les inégalités sont flagrantes. Le comble ? Entre 20 et 30 % du PIB viendrait du trafic de cocaïne. Le pays est devenu un point de passage important entre la Colombie et l’Europe, facilité par un État faible et largement corrompu.

Et pourtant, les ressources ne manquent pas : bois tropicaux, or à foison, réserves naturelles splendides… et désormais, du pétrole. Beaucoup de pétrole. Des gisements offshore gigantesques ont été découverts il y a deux ans et pourraient bien changer la donne économique. Nous sommes d’ailleurs arrivés juste après les élections, où le débat tournait principalement autour de cette question : comment redistribuer cette manne et en faire profiter les 600 000 Surinamais ? Ou, plus cyniquement : comment éviter que cette richesse ne file droit dans les poches d’une multinationale de plus… ou de quelques Surinamais bien placés, proches du pouvoir.

Mais revenons à notre quotidien, et à ce qui donne une âme supplémentaire à ce voyage : les rencontres humaines.

Les meilleures conversations, je ne les ai pas forcément eues dans les lieux attendus… mais chez le coiffeur, ou dans un taxi. Des endroits où se croisent, souvent, un mélange improbable de locaux et de migrants devenus locaux. Des tranches de vie, brutes, spontanées. Toujours une parenthèse inattendue, souvent touchante. Côté coiffeurs, j’ai fait le tour du monde : un Afghan en Australie, une Iranienne au Canada, des Vietnamiens, une Paraguayenne, des Chinois, des Brésiliens… la liste s’allonge à chaque escale.

Alors à Paramaribo, je me dis : « Enfin un pays où je vais pouvoir expliquer ce que je veux dans une langue que je parle bien ! » (le néerlandais, pour ceux qui suivent). Raté. Mon coiffeur ne parle que l’anglais.

Bon, de toute façon, je dis toujours la même chose : « Juste deux centimètres », et je les laisse faire.

On papote gentiment en anglais pendant cinq minutes, puis je lui demande d’où il vient.

« From Cuba », me répond-il.

Et là, sans même réfléchir, on passe à l’espagnol. La discussion ne s’arrêtera plus pendant une heure.

Il m’explique qu’il a quitté Cuba il y a cinq ans. Un sac à dos, 800 dollars en poche, et un aller simple vers le Suriname — présenté comme un séjour touristique, mais sans aucune intention de revenir. Il ne connaissait personne ici. Il n’avait aucun plan, juste l’envie de survivre ailleurs.

Quelques jours plus tard, dans un bar improbable au milieu de la jungle, je discute avec un couple de Cubains fraîchement arrivés, installés depuis cinq mois seulement. Lui est médecin à l’hôpital du coin, elle travaille dans le bar. Ils vivent la même histoire.

Le même pays qu’ils aiment, devenu invivable.

Le même système de surveillance oppressant.

La même pauvreté extrême.

Et le même désespoir qui pousse à fuir.

On parle peu, en Europe, de ces exils-là. Pourtant, l’Amérique latine est peuplée de Cubains, de Vénézuéliens, parfois de Colombiens, qui ont fui leur terre natale à la recherche d’un futur un peu moins incertain.

À chaque fois que j’échange avec eux, je suis frappé par une même chose :

Il en faut, du courage, pour tout quitter — sa famille, ses racines, sa langue, ses repères — et recommencer à zéro, sans rien, dans un pays dont on ignore presque tout. Il en faut… et aussi beaucoup de désespoir.

Mais ce qui me frappe le plus, c’est à quel point l’Europe a déshumanisé la migration.

On parle de flux, de quotas, de crises. Rarement d’êtres humains.

Et pourtant, chaque migrant avec qui j’ai échangé — et croyez-moi, il y en a eu entre 30 et 50 pendant ce voyage — portait en lui une déchirure immense. Celle d’avoir dû quitter le pays de son cœur.

Après Paramaribo, cap sur la jungle

Trois heures de bus, une heure de pirogue sur le fleuve, et nous voilà arrivés dans ce qui sera notre chez-nous pour les trois prochains jours. Un lodge isolé, coincé entre la forêt dense et les eaux du fleuve Suriname. L’endroit est magnifique. Calme, vert, vivant.

Le lodge est rustique. Très rustique. On dort tous les cinq dans une seule pièce, sans airco. Pas désagréable, mais… disons… moite. Alors oui, l’airco, c’est un luxe, on est d’accord. Mais quand on vit en milieu tropical, avec 95 % d’humidité et des nuits où on colle au drap dès 20 h, on se rend vite compte que l’airco, ce n’est pas juste pour la fraîcheur. C’est aussi — et surtout — pour sécher la pièce.

Parce que là, tout est humide : le matelas, le coussin, les vêtements dans le sac, qui prennent une légère odeur de cave dès le deuxième jour… Le genre d’odeur qui ne part qu’après deux lavages et un bon passage en plein soleil.

Le programme est doux : un peu de glande, des petites soirées avec des hollandais, quelques balades dans la jungle, une tentative de chasse aux caïmans (spoiler : on n’en a pas vu un seul — mais pour être franc, on en a vu tellement au Brésil qu’on n’est même pas déçus), et surtout, la visite d’un village marron, qui restera probablement le moment le plus marquant de notre passage ici.

Comme en Guyane française, le Suriname est peuplé de descendants d’esclaves africains, déportés pour travailler dans les plantations sous la colonisation néerlandaise. Beaucoup d’entre eux ont fui les côtes et les champs pour trouver refuge dans l’intérieur du pays, plus difficile d’accès. Là, ils ont fondé des communautés autonomes, résistantes, indépendantes, profondément enracinées dans leur culture africaine. On les appelle les Marrons, comme dans toute l’Amérique coloniale.

Aujourd’hui encore, près de 15 % de la population surinamaise et guyanaise est d’origine marronne, répartie dans des villages souvent isolés le long des fleuves. Ils vivent généralement dans des conditions rustiques, parfois précaires, mais avec une fierté tangible. On y croise des femmes lavant leur linge dans la rivière, des enfants qui s’y baignent nus… Si je vous disais qu’on est en Afrique, vous me croiriez.

Lors de notre visite, nous avons été accueillis avec curiosité, quelques sourires timides — bien loin de la chaleur des Fidji, certes — et quelques regards un peu perplexes. Comme toujours, ce sont les enfants qui se montrent les plus intéressés. Ils ont passé des dizaines de minutes à jouer avec nous, un jeu simple et hilarant : faire passer une bouteille d’eau entre nos jambes sans qu’on l’attrape. Chaque fois qu’ils y parvenaient, c’était un éclat de rire général, contagieux et spontané.

8 juin 2025: Matteo fête ses 5 ans aujourd’hui. Déjà. Et sur ces cinq années, il y en a une passée à bourlinguer autour du globe. Une année à grandir à vue d’œil. Forcément, à force de traîner avec des adultes et une grande sœur qui a quatre ans et demi d’avance sur lui, il a pris de la bouteille.

C’est un chouette bonhomme, drôle, futé, un brin canaille, débordant d’énergie, distributeur de câlins et de bisous, capable de marcher des heures sans râler (ou presque).

Il fait preuve d’une flexibilité à toute épreuve depuis le début du voyage : un nouveau lit tous les deux ou trois jours, des lieux qui changent sans cesse, des activités qui s’enchaînent… et lui, il suit, il s’adapte, il observe.

Sa question préférée, répétée comme un refrain, quel que soit le pays : « On dort combien de nuits ici ? »

Aujourd’hui, il se souvient à peine de la Belgique. Et encore, ce “à peine”, on le doit sans doute aux coups de fil à la famille, aux amis et aux histoires qu’on lui raconte. Pour lui, la Belgique, c’est une sorte de paradis perdu – un endroit mythique peuplé de montagnes de jouets. Une vision un peu idéalisée, forcément. Je me demande s’il n’aurait pas préféré un anniversaire entouré de ses copains… et d’un gâteau XXL! Heureusement, aujourd’hui, la Belgique s’est un peu invitée au cœur du Suriname. Car on avait anticipé le coup, en remplissant nos sacs de petites surprises à Paramaribo, histoire de ne pas arriver les mains vides au fin fond de la jungle.

Bon anniversaire, Matteo. On t’aime.

Nous passons encore deux jours au calme, du côté de la mer, avant que, à 2 heures du matin, un taxi ne vienne nous chercher pour nous conduire à l’aéroport.

Le 11 juin 2025, après exactement quatre mois, nous quittons le continent sud-américain pour notre dernière étape : le Canada. On a hâte de découvrir des paysages complètement différents et de reprendre la route en campervan — ce même campervan que tout le monde a tant adoré lors de notre aventure en Australie.

Franchement, on n’en attendait pas grand-chose, de la Guyane française et du Suriname. Des attentes modestes, pour ne pas dire floues et pourtant, ces deux pays nous ont agréablement surpris. Le fait de découvir ces 2 pays avec nos amis n’y a évidemment pas été étranger. Quel bonheur de les retrouver, de renouer avec d’autres types de conversations, mais aussi – soyons honnêtes – de partager un peu l’attention constante que réclament les enfants.

Au final, la Guyane et le Suriname nous ont offert bien plus que ce qu’on imaginait : des découvertes, du temps qualitatif & des rencontres fortes, des paysages bruts et sauvages.

On vous embrasse, et on se retrouve très vite pour nos aventures au Canada!

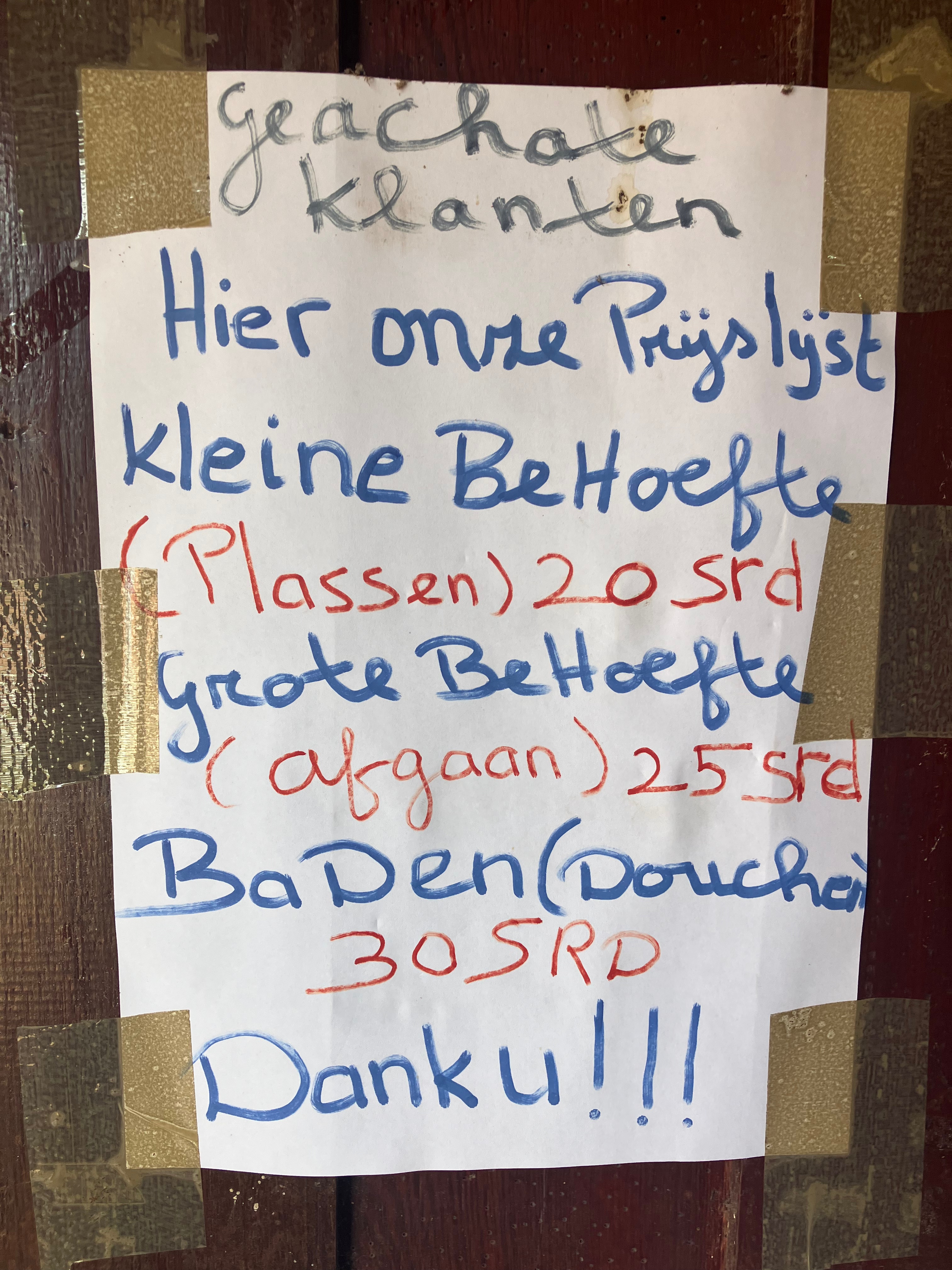

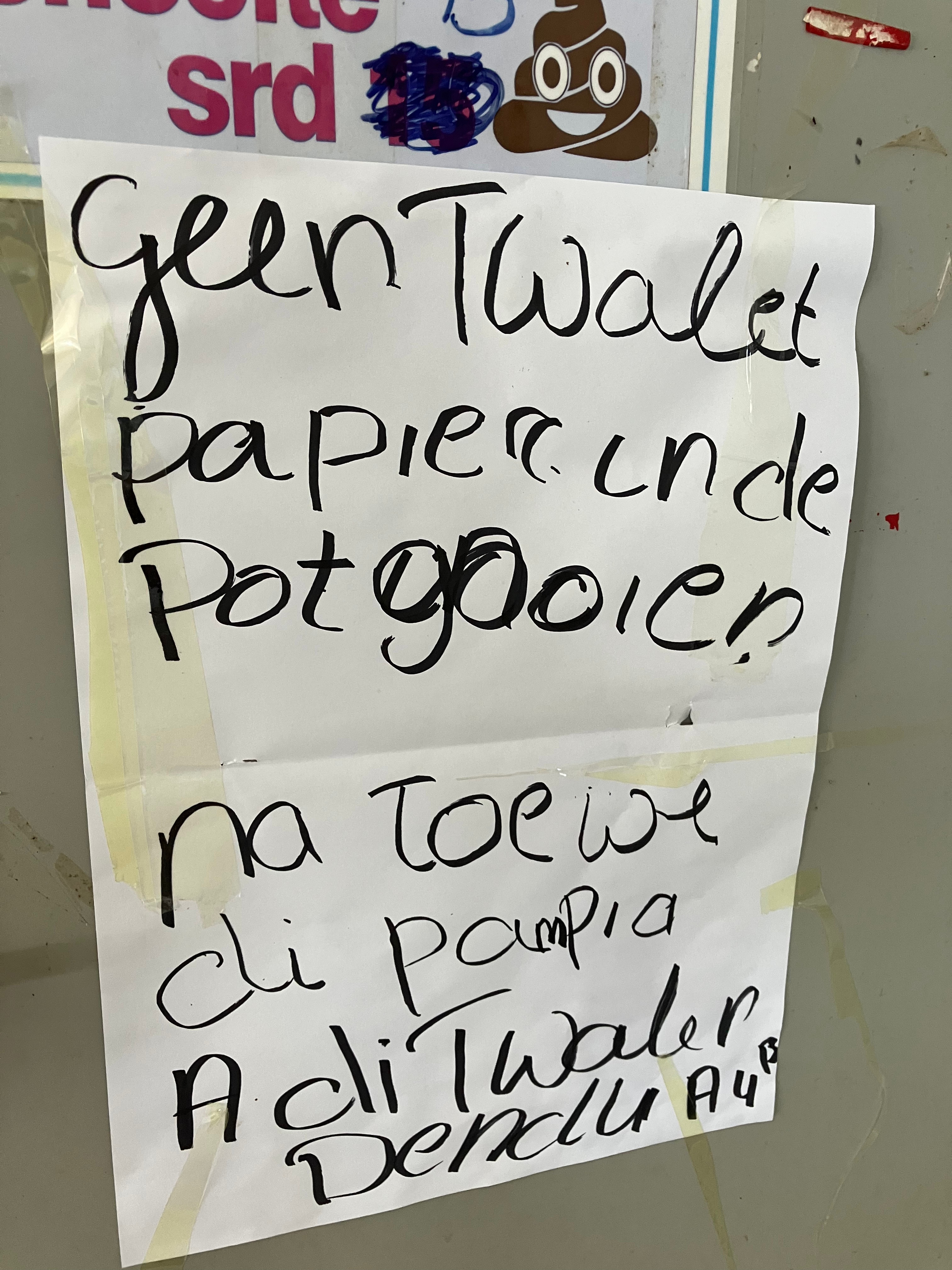

PS : pour les néerlandophones dans la salle… un petit bonus !

Leave a comment